建物状況調査を行うと、住宅の状態がわかる「建物状況調査報告書」が作成されます。この報告書は、買主・売主双方にとって納得できる・満足のいく取引を行うためにとても重要な資料となります。

調査実施後、約1週間程度で不動産会社などの仲介会社を通じてお届けします。通常は、買主・売主に向けて、仲介会社が報告書の内容を説明することが多いですが、今回は調査報告書の見方のポイントについて解説します。

※ 報告書について、宅建業法で求められているのは「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」のみですが、この概要には具体的な不具合の詳細は含まれていません。写真つきの詳細な報告書の提出、説明を求めましょう。

※ ジャパンホームシールドの調査の場合、「既存住宅かし保証」の検査基準も満たしています。調査結果が適合している場合は、「既存住宅かし保証」の申込書も一緒にお送りします。こちらは、中古住宅の購入後も買主様が安心して住むためのサービスとなります。

報告書を見るポイント

報告書サンプルとともに、報告書のポイントを見ていきましょう。ジャパンホームシールドの報告書の場合は、まず大まかに以下のような構成に分かれています。

- 1. 調査の注意事項と調査内容および調査箇所の概要

- 2. 建物全体の調査結果(1~6ページ)

- 3. 指摘事項があった箇所の劣化事象の詳細(7ページ~)

- 4. 建物状況調査の結果の概要、および付属資料(報告書末尾)

まずは1・2の容認事項と全体の劣化事象一覧から大まかな結果を確認し、、次に3の項目ごとの詳細の内容を確認する流れとなります。

1. 調査の注意事項と調査内容および調査箇所の概要について

建物状況調査の報告書の1ページ目と2ページ目には、調査の注意点や、どこを調査したのか、その範囲や内容が詳しく書かれています。この前提を理解しておくことで、その後の調査結果も分かりやすくなるでしょう。

建物状況調査について誤解されるのは、「調査は『目視や計測等による非破壊検査』であり、壁の中やクロスの下地など見えない部分は調査対象外である」という点です。また家具や大きな荷物が置いてある、床下や天井裏を調査をするための点検口がない場合など、目視確認ができなかった箇所も調査対象外となります。

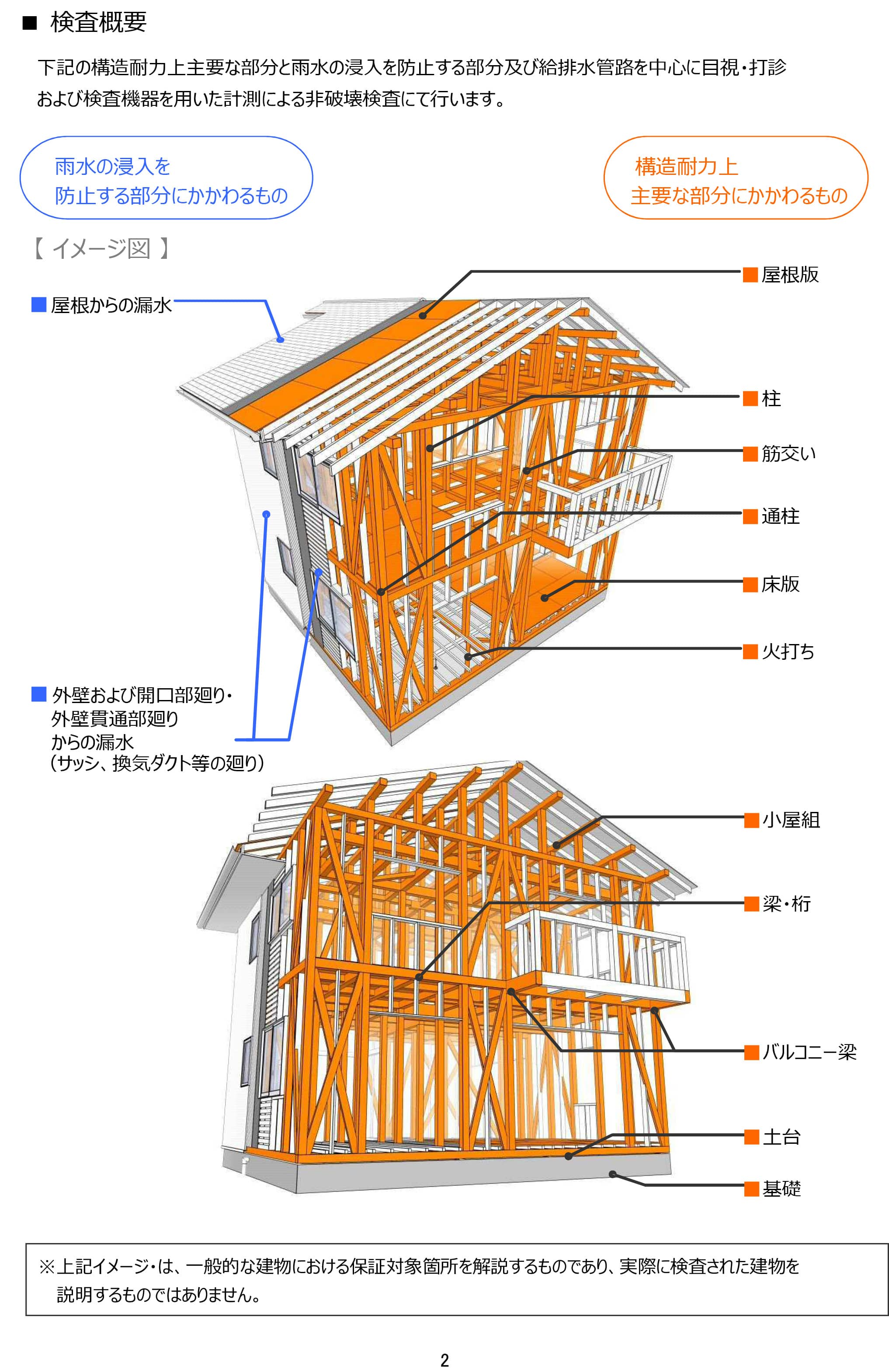

さらに、調査対象は建物の「構造耐力上主要な部分に係るもの」「雨水の浸入を防止する部分に係るもの」に限られます。それ以外の部分、例えば住宅設備(お風呂やキッチンなどの設備)の動作確認や住宅の遵法性の確認、建物が立っている土地の調査などは調査項目に含まれていません。

なお、この調査で「劣化事象がある」と判断されても、それが「瑕疵(欠陥)がある」という意味ではありません。調査は、国が定めた基準に沿って劣化があるかないかを判断しており、劣化の要因の特定や、劣化事象が建物の構造的な欠陥によるものなのかなど、瑕疵の有無を判定する調査ではありません。また、耐震性や省エネ性など住宅の性能評価をするものでもありません。これらの前提をきちんと理解しておきましょう。

2. 建物全体の調査結果について

調査項目は大まかに3つに分かれており、まずは劣化事象の有無と劣化の程度など、概要が記載されています。

- 構造耐力上主要な部分(建物全体における柱、梁、基礎など)

- 雨水の浸入を防ぐ部分(屋根、天井など)

- 給排水管路 ※オプション調査

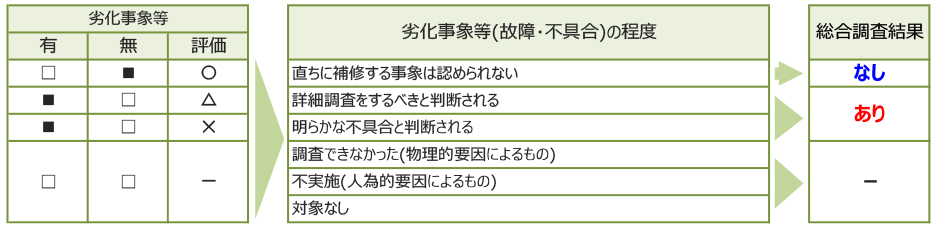

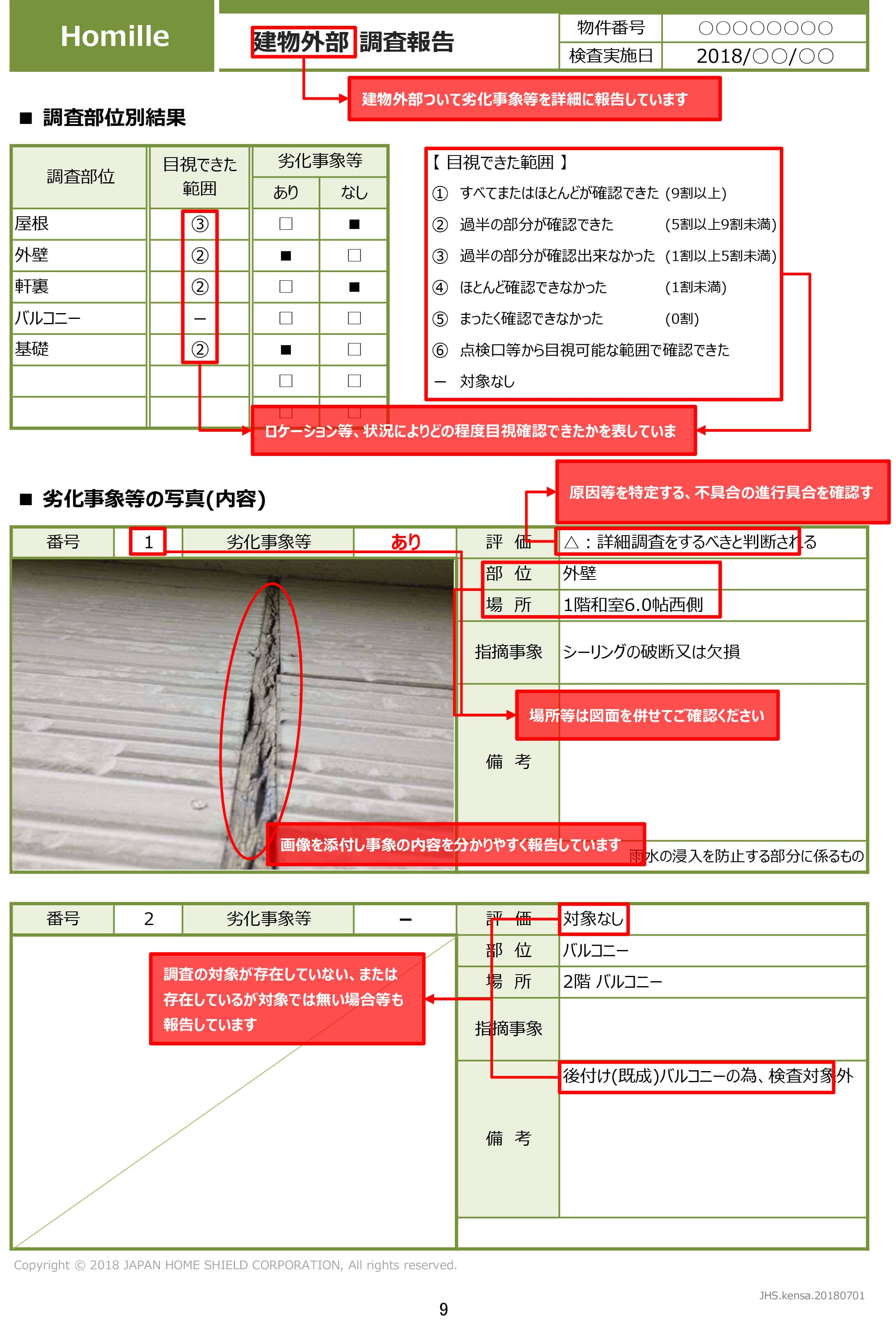

続いて、それぞれの「項目別調査結果」では、「どのくらいの範囲で目視確認ができたか」と「確認できた範囲においての劣化事象の有無」が詳しく記載されています。結果は以下の調査結果表に照らして劣化事象(故障・不具合)を記載しています。

- ◯:劣化事象なし

- ×:劣化事象あり、明らかな不具合

- △:詳細調査が必要と判断されるもの

-

ー:なんらかの要因で調査が実施できなかった、または対象がなかった

また、耐震性に関する書類の確認という項目については、新耐震基準(1981年6月1日以降に建築確認を受けた物件)の住まいであることが提出された書類から確認できたかを示しています。なお、旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築確認を受けた物件)でも調査をおこなうことはできますが、「既存住宅かし保証」については、新耐震基準(1981年6月1日以降に建築確認を受けた物件)を満たした物件でないと、対象とはなりませんのでご注意ください。

3. 指摘事項があった箇所の劣化事象の詳細について

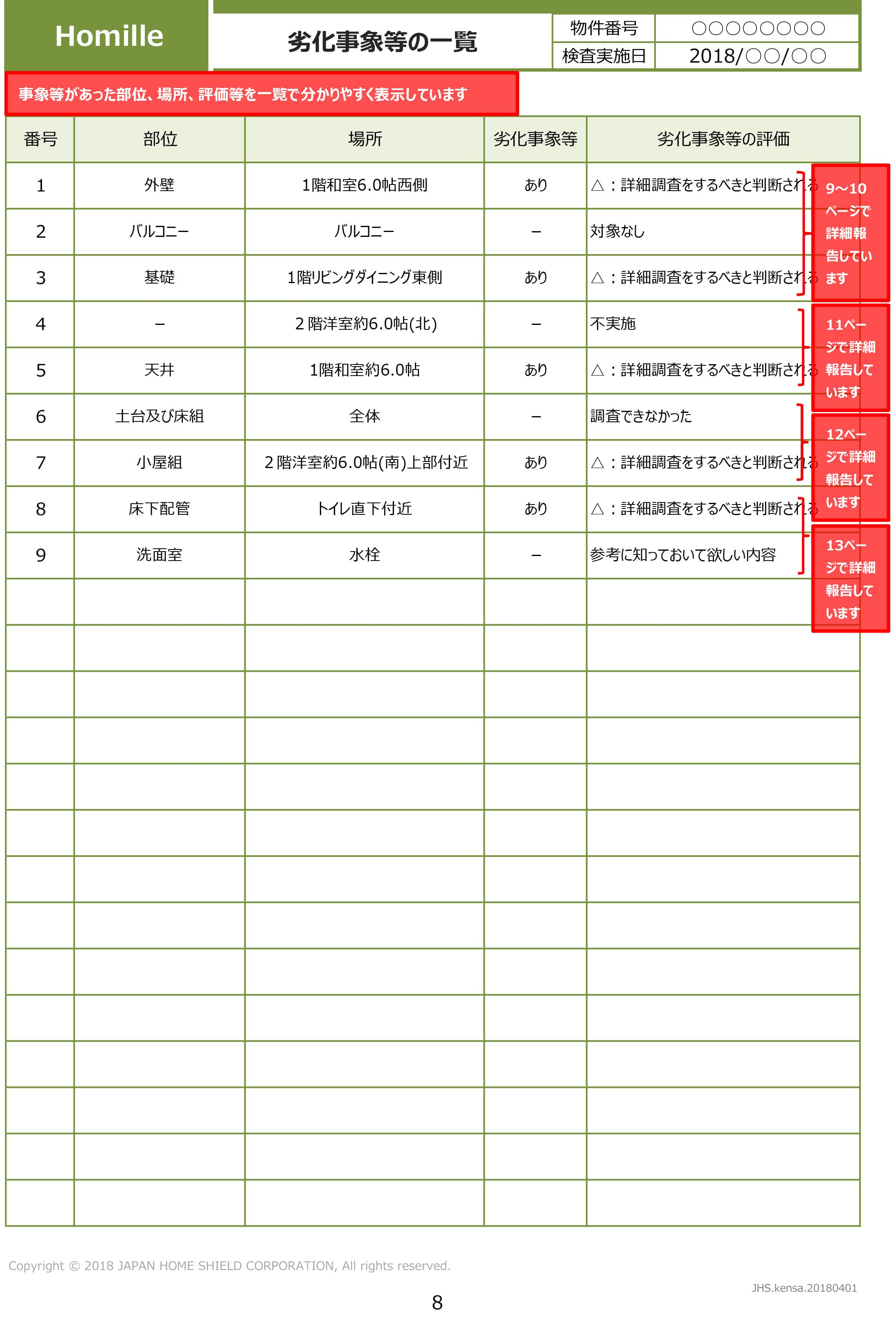

2の「項目別調査結果」で結果が「△」・「×」・「不実施」になった項目が一覧化されており、建物全体でどこに劣化事象があったかが分かります。

次のページ以降には、各部位ごとの詳細な説明が記載されています。調査時に撮影した現場写真とともに、劣化事象や不具合の内容が分かりやすくまとめられています。また、調査が実施できなかった箇所についても理由を記載しています。

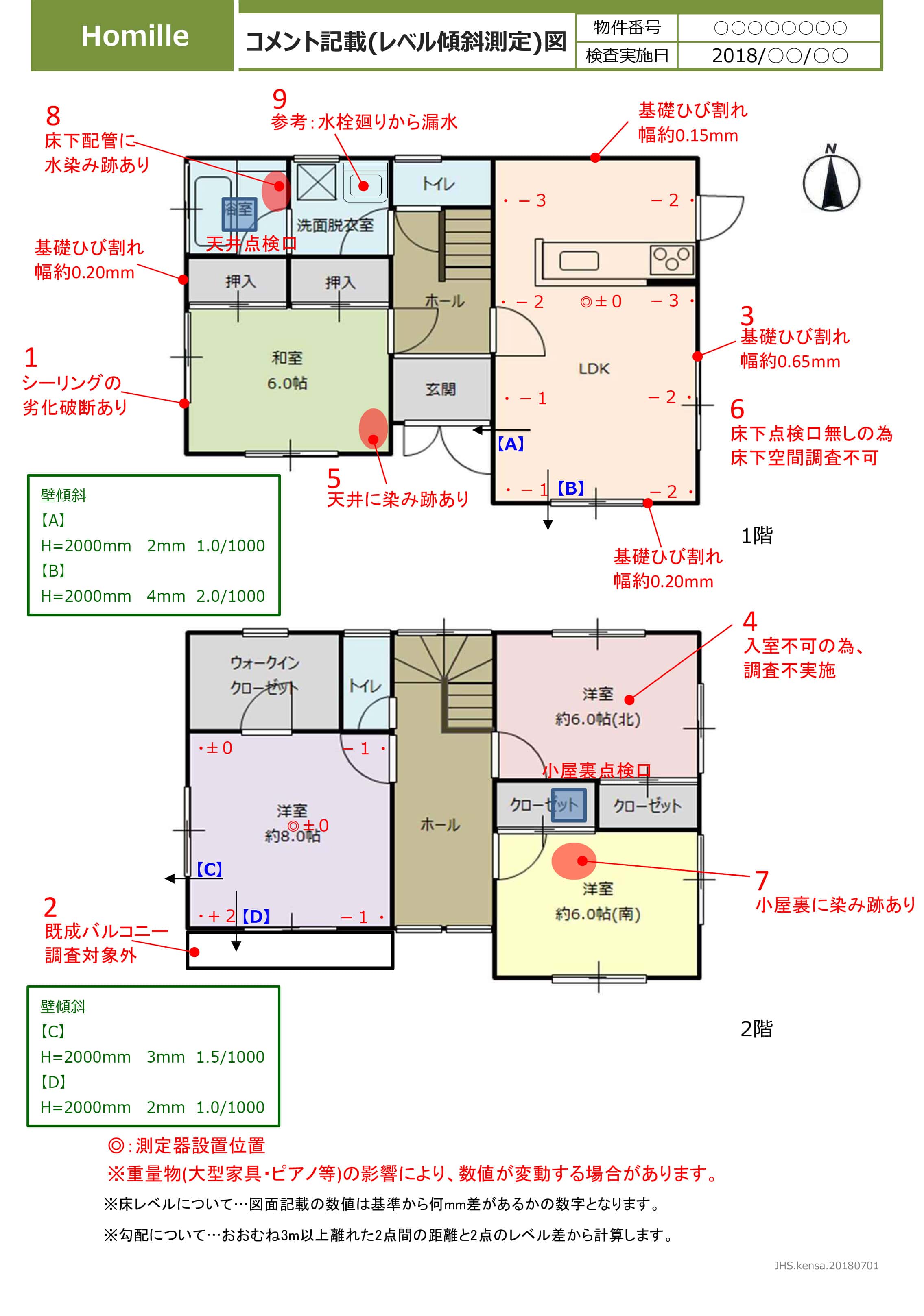

このページでは、提供された間取り図に不具合箇所がプロットされているほか、床や壁の傾きの測定結果が示されています。

傾きの判断基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいています。具体的には、床や壁など「基準となる場所の値から6/1000(6mm)以上の傾き」がある場合、それが構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性が高いとされ、指摘事項として記載されます。

4. 建物状況調査の結果の概要、および付属資料(報告書末尾)

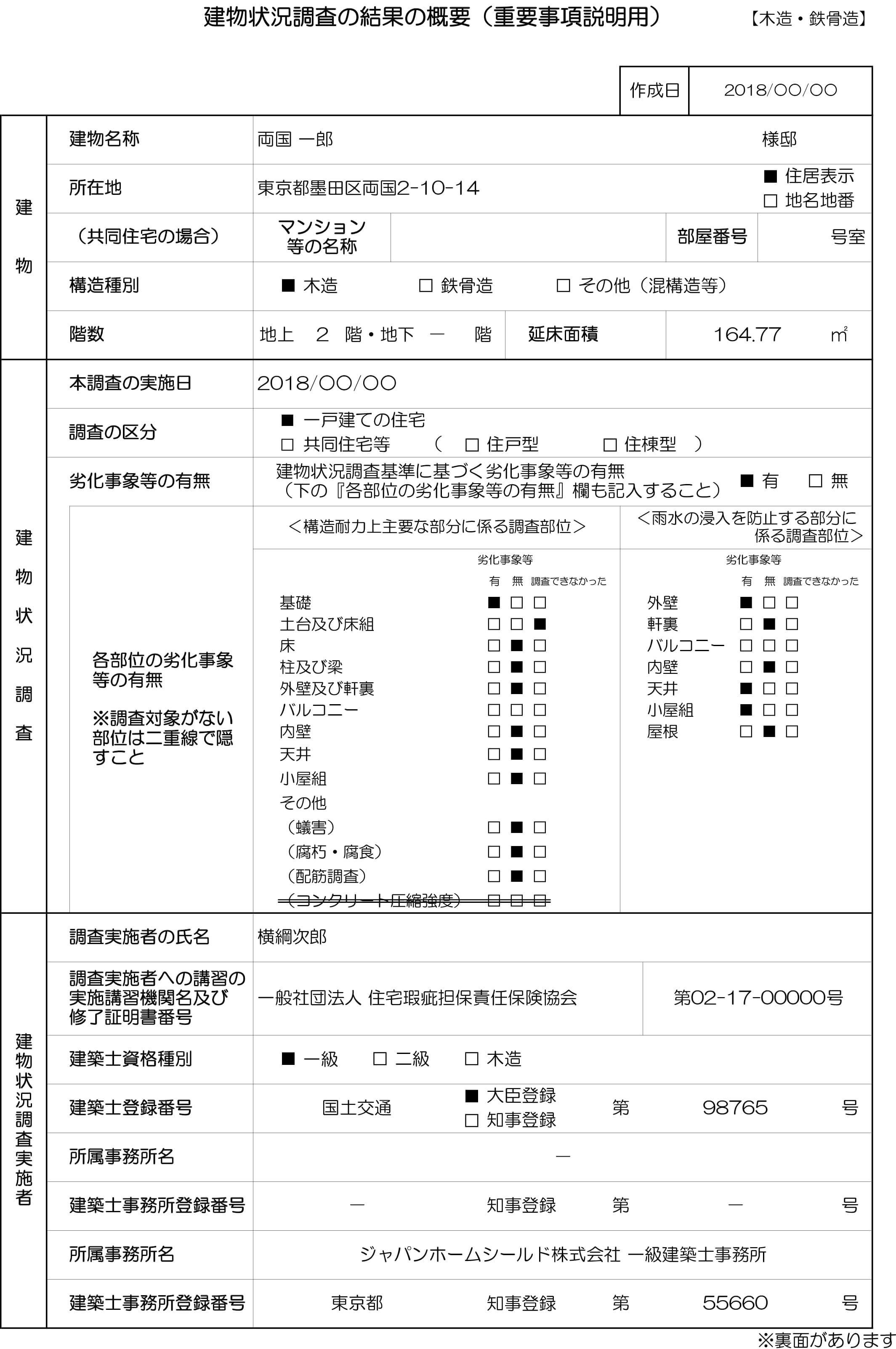

最後に、重要事項説明にも添付する必要がある「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」があります。

劣化事象の有無は次のように表記されています。

- △・×→「有」(劣化事象がある)

- ○→「無」(劣化事象がない)

- 調査ができなかった箇所は、「調査できなかった」にチェックが入ります。

- 二重線が引かれているのは「該当部位なし」を示しています。

また、その他の付属資料には、調査後に「既存住宅かし保証」を利用する場合の流れや、補修工事に関する記載がありますので、こちらも必要に合わせて活用してください。

まとめ

劣化事象が報告されたからといって、必ずしも欠陥住宅というわけではありません。例えば、基礎の軽微なひび割れやシーリングの破損は、経年劣化としてよく見られるものであり、度合いにもよりますが、あまり費用をかけずに修理できることもあります。

売主・買主の双方が納得し、取引をスムーズに進めるためにも、調査報告書を適切に正しく理解できると良いでしょう。(建物状況調査の結果説明は宅地建物取引業法上の義務となるため、通常は不動産会社などの仲介会社から説明が有ります。)

ジャパンホームシールドは戸建住宅の地盤調査・解析、住宅検査を手掛ける企業です。 累計250万棟を超える地盤調査・解析実績は国内No.1。 住まいの安全・安心を追求し、住まいづくりに役立つ情報を発信いたします。