中古住宅を売買するときに、必ず耳にする「インスペクション」。住宅インスペクション、ホームインスペクション、建物状況調査などの言葉も使われますが、全て「住宅に施す検査全般」を指します。

なぜ、インスペクションが必要で、どういう調査なのか、その実施方法などをご紹介します。

インスペクションとは?

インスペクションと建物状況調査の違い

インスペクションとは、見た目だけでは判断が難しい住宅の状況を判断し、劣化や不具合がないか、プロの検査員が行う検査のこと。いわば、住まいの「健康診断」です。素人の目だけで住宅の状況を判断して、売買が成立したあとで、不具合が見つかれば大きな問題に発展しかねません。そうならないために行う調査がインスペクションです!

これまで日本のインスペクションは、業者ごとに内容や基準が異なり、検査内容や資格の有無などが明確でなかったため、2013年に、検査員の技術力や検査基準や検査方法の指針を示した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が定められました。さらに2018年4月1日に、宅地業法が改正され、不動産会社が「建物状況調査」の制度内容をお客様(売主様・買主様の双方)に説明・斡旋することが義務化されました。

つまりインスペクションは広義の「住宅に施す検査全般」を意味し、建物状況調査はそのなかの『宅建業法において定められた基準に基づいた検査』を指します。

建物状況調査って何をするの?

建物状況調査は、建築士の資格を持ち、一定の講習を修めたプロの検査員が行います。

国土交通省が定めた基準に基づいて、「建物の基礎・外壁」などにひび割れや破損、雨漏りがないかなど劣化状況を目視および計測などの非破壊検査で確認し、報告書を作成します。あくまでも目視検査や測定なので、外から見えない部分、例えば壁の内部の劣化や、住宅の性能を判定するものではないことを覚えておきましょう。

建物状況調査を行った中古住宅は、劣化の状況を把握した上で不動産取引ができるので、購入後の補修費用発生などのリスクヘッジになるのはもちろん、リフォーム・メンテナンス計画に活用できるというメリットもあります。

建物状況調査はなぜ必要?

日本の住宅流通は新築の割合が多く、「中古住宅の取引が活発でない」と言われています。2013年の統計によると中古住宅のシェアはわずか14.7%。その背景には、中古住宅は「隠れた不具合が心配」「耐震性や断熱性など品質が低そう」※ など、現状の品質がわからないことがネックになっていると考えられています。「住宅の品質を知りたい」というニーズは、中古住宅を売る側も買う側の双方にあると言えるでしょう。

実際に、2017年5月に一般社団法人全国住宅技術品質協会が行ったアンケート調査では、売主の66.0%、買主ではなんと83.2%が、売買契約をした後で「欠陥住宅と判明することが怖い」と答えています。

インスペクションの歴史

日本ではまだ馴染みが薄いインスペクションですが、中古住宅の取引が盛んな欧米では、当たり前に行われています。

アメリカでインスペクションが普及し始めたのは90年の代半ば。2001年に、マサチューセッツ州で法制化されて以来、アメリカの半数以上の州に広がっています。今では、資格を有する数万人もの「ホームインスペクター(専門家)」が不動産取引の約8割を診断していると言われています。同様にイギリスやオーストラリアでも、当然のように住宅購入時にはホームインスペクションを実施しています。

マンションでもインスペクションは必要?

実はマンションの場合も、インスペクションは必要です。2018年の宅建業法改正で、建物状況調査の説明・斡旋(あっせん)が義務化された際に、マンションも対象となりました。

マンションも検査対象は戸建てと同じで、マンションの共用部分と専有部分(対象住戸)に劣化がないか検査します。例えば、外壁面、エントランス、共用廊下などに劣化がないか、さらに屋上の防水状況を確認します。専有部分は、室内の状態で雨漏りの跡などを確認します。オプションで専有部分の給排水管路の検査を実施することもできます。

詳しくはこちらをご覧ください。中古マンションの売買時にホームインスペクション(建物状況調査)の必要性は?

インスペクションを実施する

ここからは宅建業法において定められた基準に基づいた検査である「建物状況調査」について、実施の内容や流れを解説していきます。

実施のタイミング

売主が行う場合は、売買契約の前に建物状況調査を実施しましょう。状況を確認してからご購入いただくことが、双方納得のいく売買取引につながります。買主が実施する場合も、「購入申込後、売買契約を締結する前」が良いでしょう。内見(内覧)しながら購入物件を探し、物件が決まったら「購入申込書(買い付け申込書)」を提出し、建物状況調査を申し込みます。申し込みから検査実施まで1週間以上かかるため、余裕を持って申し込みましょう。

当日の検査内容

調査の対象となるのは、既存住宅状況調査方法基準に基づく、基礎・外壁など「構造耐力上主要な部分」と屋根や軒裏などの「雨水の浸入を防止する部分」、および給排水管路(オプション)です。あくまでも歩行可能な場所からの目視や計測なので、床下にもぐる、屋根に登るなどの検査は行いません。

戸建住宅の場合の主な検査項目は、バルコニー、外壁、柱・梁、土台、基礎、床・壁などです。給排水管路は、通水試験を行って水漏れがないか確認します。戸建住宅の所要時間は、2~3時間程度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

報告書の見方

建物状況調査が終わると、約1週間後に報告書が提出されます。宅建業法で求められている 「建物状況調査の結果の概要」は簡易なので、不具合の詳細は記載されていません。具体的な不具合が写真でわかる 、詳細な検査報告書を出してくれる会社なら安心です。

ジャパンホームシールドの建物状況調査の報告書では、以下の4項目でまとめています。

1. 検査の注意事項と検査内容および検査箇所の概要

建物状況調査は『目視や計測等による非破壊検査』であり、壁の中やクロスの下地など見えない部分は調査対象外 」「家具や大きな荷物がある、床下や天井裏を調査するための点検口が無い、目視確認ができなかった箇所は調査対象外 」など、誤解されやすい注意事項を記載。なお、検査で見つかった劣化事象=「瑕疵がある」ではなく 、あくまでも国が定めた検査基準に沿って、劣化があるかないかの判断です。

2. 建物全体の調査結果

建物全体における柱や梁、基礎など「構造耐力上主要な部分に係るもの 」、屋根や天井など「雨水の侵入を防止する部分に係るもの 」、「給排水管路に係るもの 」(オプション検査)という3項目ごとに劣化事象の有無を表示。次の「項目別調査結果」では、「どのくらいの範囲で目視確認ができたか」と「劣化事象の有無」が記載されています。また、提出書類から新耐震基準の住宅であることが確認できた場合に、その旨を明記しています。

3. 指摘事項があった箇所の劣化事象の詳細

「項目別調査結果」のページで結果が「△」・「×」・「不実施」になった項目を一覧化し、建物全体でどこに劣化事象があったかを一覧表示。さらに、各部位ごとの詳細説明を現場写真とともに、劣化事象・不具合などを分かりやすく説明しています。また、床や壁の傾きを測定して表示した「レベル傾斜測定図」を添付しています。

4. 建物状況調査の結果の概要と付属資料

最後に、「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」がついています。そのほか、付属資料には調査後、「かし保険」を利用する場合の流れや補修工事に関する記載があります。

報告書について、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

建物状況調査報告書の見方

調査会社の選び方

建物状況調査の業者を選ぶ際の大事なポイントは、以下の3点です。

検査員は資格を有するプロの建築士か

「建物状況調査」を施行できる検査員は、『建築士の国家資格を有し、かつ規定の講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ者 』に限られています。資格のない検査員が行った調査は「建物状況調査」ではなく、売買契約時の資料として成立しません。

検査結果の報告書が充実しているか

検査会社によっては、簡易な報告書や調査内容の詳細が記載されていない報告書を提出するケースがあります。宅建業法で求められる「結果の概要書」もオプションとして別料金が発生する会社もあるので、検査前に報告書の内容を必ず確認しましょう。

「既存住宅かし保険」につながる検査か

雨漏りや壁の中の腐食など、見えない部分の「隠れたかし」が保証対象となる「既存住宅かし保険」を利用するには「建物状況調査」に加え、「かし保険」の適応検査が必要です。調査後に「かし保険に入りたい」と要望すると、調査自体を一からやり直すことになる可能性があるので注意が必要です。

かし保険と補修工事

瑕疵とはどのような状態か

「瑕疵」とは、一般的に備わっている機能・品質・性能・状態が確保されず、欠陥があること。住宅・マンションの場合は、耐震性能が法律で定められた基準を下回る、土地や建物に造成不良がある、雨漏り、設備の故障があるなど、何らかの不具合がある状態です。

不動産売却後に、買主が瑕疵の事実を知った場合、売主は「契約不適合責任」を負い、買主から追完請求・代金減額請求・解除(催告・無催告)・損害賠償請求などを起こされる可能性があります。また、民法改正により、買主が不適合の事実(数量を除く)を知った日から1年以内に売主に通知すれば(且つ5年以内に権利行使しなければ時効)、売主は契約不適合責任を負わなければなりません。しかし、これでは売主は際限なく契約不適合責任を負うことになるため、個人が売主の場合は責任範囲を限定し、その期間についても「引渡し後3カ月」と定めているのが一般的です。

かし保険とは

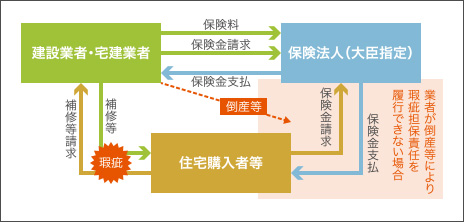

2005年の耐震偽装事件(姉歯事件)を受けて、2007年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下「瑕疵担保履行法」という)を制定。すべての住宅供給業者に、供給戸数に応じた保証金を供託するか、保険加入のいずれかが義務となりました。

かし保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人(以下瑕疵保険法人、現在5社)」しか扱えません。もともと新築住宅のみが対象でしたが、リフォーム工事や中古住宅まで拡大しました。中古住宅の売買で、売主が事業者の場合は、売主が保険に加入 します。売主が個人の場合は、買主が検査会社に申込み、検査会社が保険に加入 。不具合があった場合は検査会社が保険を元に買主に保証します。

ただし、この制度を利用するには、「対象となる建物の検査を行い、基準に適合すること」「その他一定の条件を満たしていること」などの条件を満たす必要があります。

かし保険を利用する場合は、建物状況調査に加えて、「かし保険の適応検査」が必要 なので、必ず事前に検査会社に伝えましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。瑕疵保険加入で住宅ローン減税の対象に?中古住宅で控除を受けるには?

補修工事はスピーディーに

中古住宅の取引では、目的物の種類・品質及び数量が契約の内容に適合しない場合、売主の負担を軽減するため、「契約不適合責任」を免責とする特約を盛り込んでいるケースも。その場合に、不具合が見つかれば、全て買主が補修することになります。契約前に契約不適合責任について確認し、「どちらが負担するのか 」「実施時期はいつか 」など、よく相談しましょう。そして、建物状況調査で不具合が分かったときは、できるだけ早めに修繕することをおすすめします。

その他の調査

中古住宅を売買する際に、建物状況調査の他に実施したい検査をご紹介します。

耐震診断

2000年に建築基準法改正に加え、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行。木造住宅の場合は、「着工が2000年(平成12年)以前」かどうか、が基準となります。木造住宅は、メンテナンスの頻度も低いことが多いので、不安がある場合は専門家による耐震診断を受け、補強工事などで地震に対する備えを強化しましょう。

現況測量

現在の土地の状況(形状)を、見た目の広さや位置で測量し、測量結果を図面化する調査です。一般的には現況測量でわかるのは、境界の有無、面積、高低差、現況の道路幅員。現況調査は、土地売買をスムーズにすすめる判断材料となり、トラブルリスクの軽減につながります。

現況測量とは?~スムーズな土地売買とトラブルリスクの軽減のために~

土壌汚染調査

土壌汚染調査には「土壌や地下水を採取分析する調査」と、土地の履歴を調べて汚染リスクを判断する「地歴調査」があります。土壌汚染調査を行うことで、取引時のリスクを軽減でき、売主・買主双方の不安を取り除くこともできます。

その土地、「汚染」はされていませんか?~土壌汚染調査について知ろう~

地中埋没調査

地中埋没調査は、「更地で土地を売買する」「更地で住宅を建築する」際に、土の中に人為的に埋められた物の有・無を調べます。事前に土地の情報収集をしておくと、スムーズに調査が行えます。

地中埋設物とは?~油断大敵!見えないからこそ、しっかり調査!~

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後に重要なポイントをおさらいです。

- インスペクションと建物状況調査とは

インスペクションとは、見た目だけでは判断が難しい住宅の状況を判断し、劣化や不具合がないか、プロの検査員が行う検査のこと。インスペクションは広義の「住宅に施す検査全般」を意味し、建物状況調査はそのなかの『宅建業法において定められた基準に基づいた検査』のことをさします。 - インスペクションの実施

売買契約の前に実施しましょう。申し込みから検査実施まで1週間以上かかるため、余裕を持って申し込みましょう。

当日の検査内容は、建物状況調査の場合基礎・外壁など「構造耐力上主要な部分」と屋根や軒裏などの「雨水の浸入を防止する部分」、および給排水管路(オプション)を行います。 - 調査会社の選び方

資格を有するプロの建築士が対応すること、検査結果の報告書が充実していること、既存住宅かし保険につながる調査であることが大事なポイントです。 - かし保険について

「瑕疵」とは、一般的に備わっている機能・品質・性能・状態が確保されず、欠陥があること。中古住宅の売買契約において、かし保険の適応検査の実施や不具合が見つかった際の責任を確認しておくと安心でしょう。

ジャパンホームシールドは戸建住宅の地盤調査・解析、住宅検査を手掛ける企業です。 累計250万棟を超える地盤調査・解析実績は国内No.1。 住まいの安全・安心を追求し、住まいづくりに役立つ情報を発信いたします。